【节气】雨水至,湿气涨!身体发出这些“求救信号”要重视 中医4大祛湿攻略请查收~

雨水节气 是春季的第二个节气,标志着天气由寒冷逐渐转为温暖降雨增加。故仍带有春寒和潮湿的特点,正所谓“春回大地挟湿气,脾胃最易受侵袭”。雨水前后应加强对脾胃的养护,健脾祛湿。

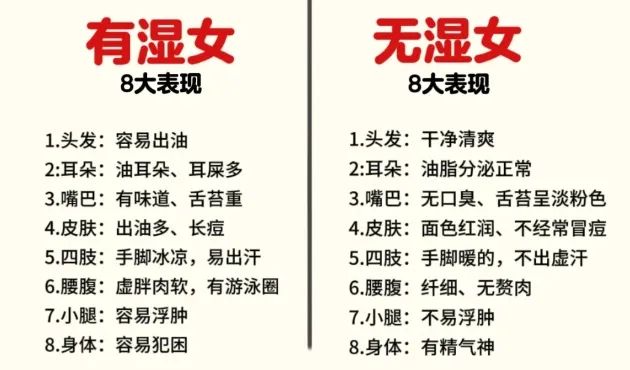

身体湿气重的表现

1.起床困难

早上醒来总觉得睡不醒,脑袋昏昏沉沉,像被湿毛巾裹住一样。

2.胃口变差

面对美食也提不起兴趣,吃一点就感觉腹胀,甚至出现恶心、呕吐。

3.身体沉重

四肢乏力,像灌了铅一样,懒得动弹,稍微运动就气喘吁吁。

4.大便粘腻

大便不成形,容易粘马桶,冲也冲不干净。

5.舌苔厚腻

舌头上覆盖着一层厚厚的舌苔,颜色发白或发黄。

如何祛湿 中医妙招多

1. 环境祛湿

阴雨天关闭门窗,避免湿气入侵;晴天及时开窗通风,保持室内空气流通。

我们还可以学习古人焚香祛湿。通过焚一些香来除湿,香气能够疏通人体气机,有利于湿气的祛除,比较常见的有艾香、檀香、沉香、藿香、佩兰等。

2. 运动祛湿

适当的运动如跑步、健走、球类运动、瑜伽、太极等,有助促进气血循环,增加水液代谢,加速湿气排出体外。

3. 中医外治祛湿

艾灸

可以选足三里、中脘穴、关元穴、气海穴、肺俞穴、膏肓穴等几个祛湿要穴。这几个穴位功效不同,足三里、中脘可健运脾胃中焦,增加人体对水湿的消化吸收运转能力;关元、气海可以固本增元,补益肾气,增强人体排除水湿的能力;肺俞、膏肓穴可补肺阳,强卫气,可以增强人体对外界湿气的抵抗能力。

对于湿寒特别重的人,可以尝试“督脉灸”,这种灸法施灸时沿脊柱铺敷姜,上面再放上艾绒,整个督脉通过灸补可振奋一身阳气,温阳祛寒,强身健体、运行气血,可以说是艾灸界的“王炸”了。

拔罐

火罐的适用范围广泛,常用于治疗痹证,如腰背肩臂痛、关节痛、肌肉劳损、瘀血等。

《黄帝内经》中记载:“风寒湿三气杂至,合而为痹也。”拔火罐于风痹能祛风通络,散寒除湿;于寒痹温经散寒,祛风利湿;于湿痹利湿通络,祛风散寒;于热痹清热通络,祛风利湿。

泡脚

中医有“中药洗脚,湿邪可祛”的说法。如果你的身体一直是湿冷的状态,那不妨每天是晚上睡觉前泡脚,让适当的温水浸泡过自己双脚的三阴交的地方,把自己泡得微微的出汗即可,湿随汗出,达到祛湿效果。

4. 食疗祛湿

土茯苓党参猪骨汤

【材料】

土茯苓30-60克(鲜品100-150克),党参30克,炒薏苡仁30克生姜3片,猪骨头500克(3人份)

【做法】材料提前用清水浸泡30分钟,其余材料洗净,猪骨水,全部材料一同入锅加水大火烧开后转小火煮至10分钟左右,加盐调味,喝汤吃肉。

【作用】补中益气,除湿解毒。

【适合人群】中气不足、湿毒困阻的人群。

祛湿元气茶

【材料】

陈皮3g、炒薏米15g、生姜2片、红枣3颗

【做法】

1.将薏米干炒至微黄,陈皮、生姜、红枣洗净备用。

2.所有食材放入锅中,加入600ml清水,大火煮沸后转小火,煮20分钟。

3.关火5分钟后过滤茶汤,可加入少许红糖调味。

【作用】健脾理气、利水祛湿

养生小贴士

1. 保持心情舒畅 春季肝气旺盛,容易情绪波动。保持心情舒畅,避免焦虑、抑郁等不良情绪。

2. 保证充足睡眠: 充足的睡眠有利于增强体质,提高免疫力。

3. 适当春捂: 雨水时节气温变化较大,不要过早脱掉厚衣服,注意防寒保暖。